ようこそ!ノー・フォルト・ゾーンの世界へ!

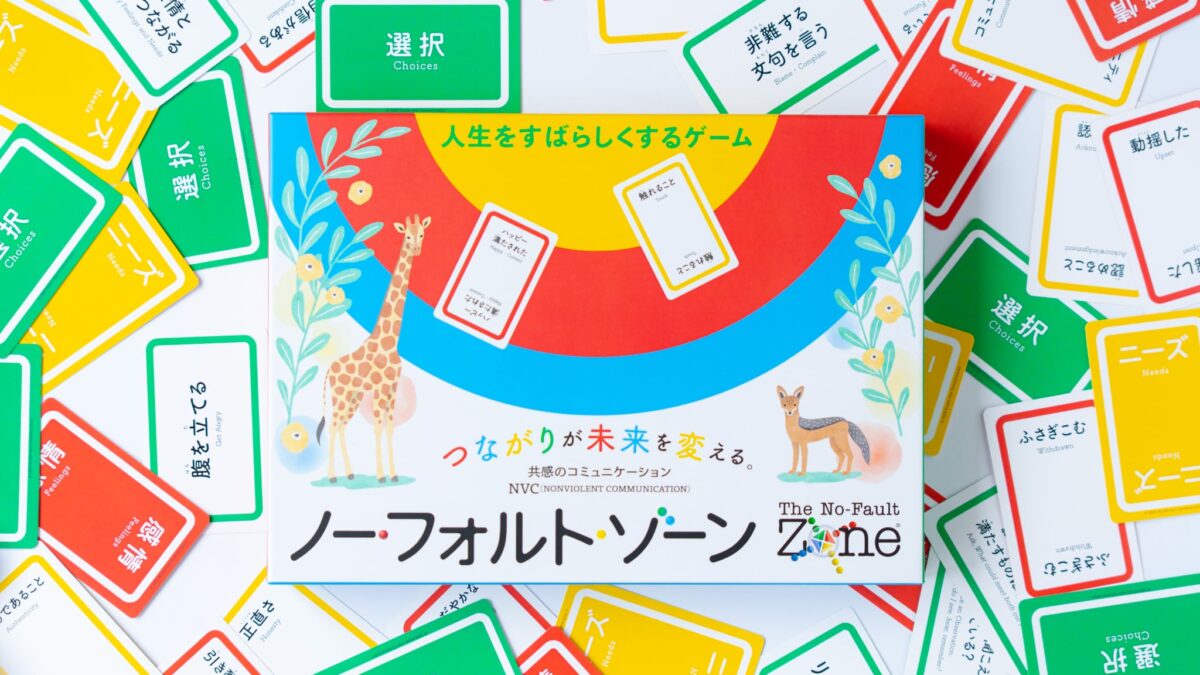

人生をすばらしくするこのゲームは、子どもから大人まで、個人からグループまで、家族、学校、カップルなどなど、対立を対話に、対話をつながりに変える」ことにとても役立ちます。

このゲームに入っているもの(2人分)

2枚のマット

感情・ニーズ・選択のカードが2セット

2個のコマ

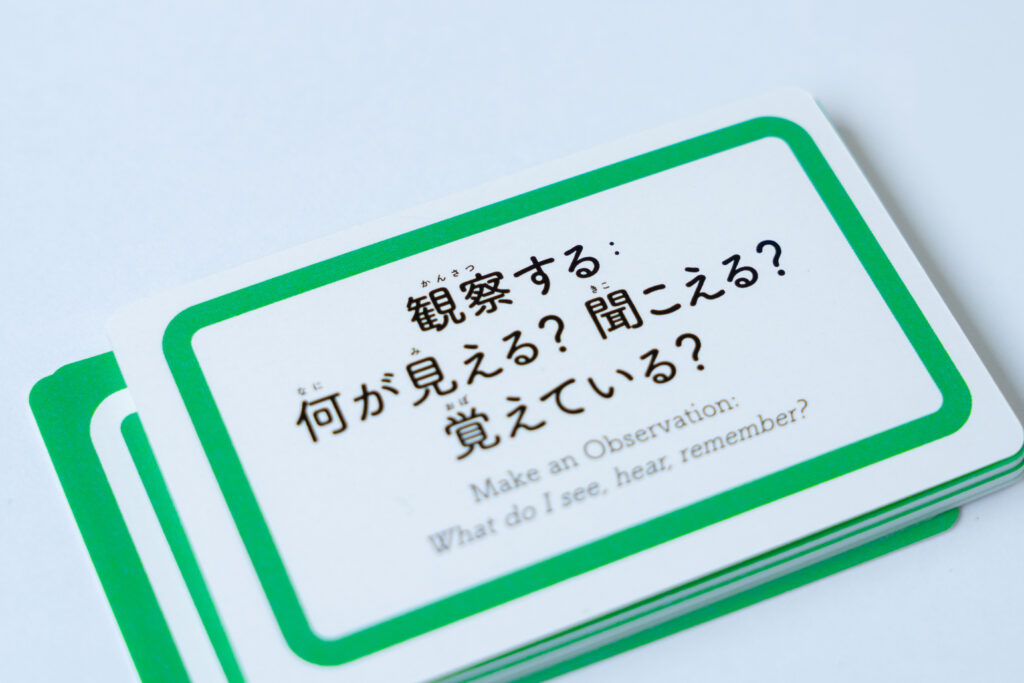

カードについて

選択カード 15枚∔空白3枚

選択カードには、ノー・フォルト・ゾーンの選択カードとフォルト・ゾーンの選択カードがあります。

このカードは、いつでも「どう聞くのか」「どう話すのか」を「選ぶのは自分」ということを思い出させてくれ、日々の暮らしの中にいつでもある「選べること」を教えてくれます。

ニーズカード 44枚∔空白3枚

「ニーズ」という言葉は、私たち人間にとって普遍的に大切なこと(私たちの最も深いところにある価値観、夢、幸福、に必要なものを)指していて、このカードはそれらを言葉にして集めたものです。ニーズはすべての行動の元になるもので、人生に意味を与えるものでもあります。

ニーズについて学んでいないと、私たちはしばしばニーズをうまく満たさないことをしてしまいます。ニーズに気づくことで、幸福のためにより効果的な行動をとる力がつきます。

感情カード 44枚∔空白3枚

私たちの中で沸き起こってくる様々な気持ちの言葉を集めたものです。感情は、私たちのニーズとの関係性を教えてくれます。ニーズが満たされていないとき、私たちはイライラ、悲しみ、落胆といった感情を抱くかもしれません。ニーズが満たされたとき、私たちは、喜び、満足、落ち着き、といった感情を持つかもしれません。いい感情とか悪い感情というものはなく、ありのままの感情を知ることが大事です。

カードに書かれている言葉はほんの一部です。

カードにある言葉以外にも言葉をみつけたら、空白のカードを使って、自分に役立つ言葉を書き足してくださいね。

コマ

マットの一番下にある、緑のライン「感情の温度計」に今の自分の心の温度をみつけてコマを置きます。落ち込んでいたり元気がない時は「凍りついている」のほうへ、イライラしたりしているときは「沸騰している」のほうへ、ちょうどいい気持ちのときは「落ち着いて気づいている」へ自由に動かします。

対話する相手との温度差を視覚化することは、お互いを理解し歩み寄る努力にもつながり、より良い関係を築くことに役立ちます。

マット

マットには大きく分けて「ノー・フォルト・ゾーン」と「フォルト・ゾーン」の二つの場所があります。飛行機の操縦士が計器パネルを見て今の飛行機がどんな状態なのかがわかるように、このマットは、自分の中でどんなことが起きているのか「読み取れる」仕組みになっています。

箱はB5サイズ。送料込みです。

日本語バージョン監修者からのメッセージ

実穂です♡

矢澤実穂 Miho Yazawa

「出会いはアムステルダムのフリースクール」

私がノー・フォルト・ゾーンのゲームに初めて出会ったのは2023年北半球での秋「Awakening to Life Intensive」という私の敬愛する二人のNVC(非暴力コミュニケーション)のトレーナーでもあるロバートが作ったダイアッド瞑想のリトリートに行くことを決めた時からの導きです。その会場はベルギーだったのですが、暮らしているオーストラリアからの飛行機は往復ともにオランダのアムステルダムでした。同じくNVCのトレーナーで深い敬意を抱くヨラムがオランダにNVCベースの学校を作ったよいう話を聞いていて、いつか行ってみたいと何度もホームページをみていたことがあったのですが、その機会かもしれない!と思い、学校に連絡を取りリトリート後に訪問する予定を立て、実際に訪問した時のことです。バスに乗り、到着すると風車のある建物が学校で、「わ、アムステルダムだ!」と思わずそれだけでニンマリしてしまったのも覚えています。

学校のNVC部門を担当するコーデリアと10歳くらいと思われる生徒も案内をしてくれました。小さな学校なのですぐに見終わってしまうのだけれど、自由な雰囲気はすぐに感じ取れました。コーデリアは私の興味のあるNVCを学校にどう適用しているかを見せてくれたのですが、大雑把な仕組みとしては、何かトラブル・違和感・納得のいかないこと・ケンカなどがあったらレポートというか手紙を書いて提出すると、その手紙の書き手、もし誰かがそこに関わっている案件であれば、まずは両方がそれぞれ別に共感を受け取れます。そこで、二人で向き合って対話してみようということに双方が合意すると、ノー・フォルト・ゾーン・ゲームを使って一緒にプロセスをします。コーデリアによると、慣れてきたり、年齢が上がってくると、大人の助けは必要でなく、子どもたちだけでこのゲームをできるようになるとのこと。説明をしてくれていたコーデリアが実際にやってみる?と聞いてくれ、「うん!やりたい」と。その10歳くらいの生徒とコーデリアのファシリテーションで模擬的にこのゲームをさせてもらいました。私が彼のお昼ご飯を食べちゃった、という設定を作って:)最初はよくある、なんでそんなことしたの?みたいなところから入っていったのだけれど、ある層まで行くと「大事な友達をなくすのが怖い」というお互い持っていた共通の怖さに触れることができ、大きなシフトが起こったのを感じました。もちろん、私は外からの訪問者、大人であり、設定も本物ではないのだけれど、ゲームで得た体験は、体感覚として柔らかく力強く残るものでした。

コーデリアもポーランドの森の中の学校でこのゲームをしていた時と、アムステルダムという都会の子ども達とでは環境が違うから、ゲームをナビゲートするときの言葉を変える必要があることに気づき、実際に子ども達と一緒に言葉選びをした(どんな言葉だと聴きやすいのか、伝わりやすいのかという点で。都会はよりストリート風にする必要があったそうです)、などの課題もシェアしてくれました。彼女からの直接の体験をシェアしてもらったのと、学校で実際に使われていることをそこにいる生徒と体験できたのは私には体感覚として得たかけがえのない学びであり、大きな希望となりました。

「日本語バージョンを作ることへの道」

当時暮らしていたオーストラリアに戻り、NVCグローバル・フェスやトレーナーになる訓練を一緒にするポッドなどでいろいろな学びとプロジェクトを何年もかけて共にしてきた友人であり同志である、るりちゃん(龍村ゆかり)とオンラインで話した時、この私の興奮と日本語バージョンを作るという望み(でも一人ではとてもできそうもないしという心細さも持ちながら)をシェアしたところ、「やろう!」って。NVCへの情熱を分かち合いながら、得意分野が違うからお互いを補えるというそれまで培ってきた信頼もバックグラウンドにあるのが嬉しい。

「スーラとビクトリアから学んだこと」

このゲームのクリエーターであるスーラとビクトリアとやりとりすることから彼女たちがどうNVCを生きているのかも直に伝わってくるのが、それだけで大きなギフト。日本の文化にあった言葉選びや色味の微妙な調整など、お互いのニーズを大事にしながらどう合意をとって行くのか、彼女達とのやりとりにはそれが体現されていたと感じました。オンラインで米国に暮らす二人と会った時にマーシャルとの歴史もシェアしてくれ、なんの教材も録音も録画もない時代にマーシャルのワークショップに通い続けメモを取り続けたそう。ああ、パイオニアの世代なんだ、とありがたさがしみじみ。嬉しい驚きは二人ともダンサーでもあり、私のもう一つの人生の情熱と重なっているところに近しさを感じ得たのも、個人的な喜び。

「ノー・フォルト・ゾーン・ゲームへの想い」

私がこのゲームに惹かれるのは、マットの示す世界が具体的で立体的だから。コマやカードを置くという身体を使うことで、ただ考えるだけではなくプロセスが可視化・具現化されていくこと。二人での対話では、お互いの席を移動するという、「その人の立場になる」ということが実際に起こり、そこから対話できること。選択はいつでも私にある、ということを常に思いださせてくれるところ(もちろん、私の実生活で言いたくないことを息子に言ってしまって、その瞬間に選択なんてできる気がしない!という痛い体験もしつつ。)。このゲームは「ノー・フォルト・クラスルーム」の本にあるように、スーラとビクトリアが小学校でNVCを教えるカリキュラムを作った時の一部。それが独立した形となり、世界に広がって行ってる。小学生のうちからこれを経験したり身につけた子どもたちが大人になった時、世界はどんな姿になるのだろう、と、夢をいただいて、みなさんにお届けしたいと思います。

るりらです♡

龍村ゆかり(るりら)Yukari Tatsumura

私のことを「るりちゃん」と呼んでくれる実穂ちゃんと出会ったのは、2012年の冬。

ガンジー非暴力研究所の所長キット・ミラーさんと、夫のデイビッドさんを迎えたNVCリトリート合宿でした。

その後、2018年の年末には、NVCトレーナートレーニングの一環で、私たちは「ポッド」と呼ばれる小さな学びのチームを結成し、今もなお、共に学び合う関係を続けています。

ある日、実穂ちゃんが「ノー・フォルト・ゾーン」というゲームのことを実に生き生きと話しを聞かせてくれたのです。

嬉しそうに語る目の輝きに魅了されて「日本語版をつくろう!」と即答。

すぐに私もアメリカの公式サイトからセットを注文し、英語のカードを一枚一枚ていねいに翻訳して、私のクラスで試しに使ってみました。すると、驚くほど手応えがあったのです。

開発者であるスーラとビクトリアのお話によると、まだNVCの本も教材もなかったころ、マーシャル・ローゼンバーグのワークショップに通いながら、NVCをどうしたら実践につなげられるのか、復習できるものはないかと模索を続ける中で、このゲームが生まれたのだそうです。

「ノー・フォルト(No-Fault)」という名前は、彼女たちが考案した言葉。

損害保険の世界の、事故が起きた際「どちらにどれだけの過失(Fault)があるか」を決める概念から来ていて、”No-Fault” は「だれにも責めがない」「非がない」という意味になります。

この言葉を聞いて、私はすぐに、イスラム神秘主義の詩人・ルーミーの詩を思い出しました。

「まちがった行いと正しい行いという思考を超えたところに野原が広がっています。そこで逢いましょう。」

(『NVC 人と人とのいのちを吹き込む法』日本経済新聞出版社刊より)

この「野原」こそが、ノー・フォルト・ゾーンなのだと、心から腑に落ちました。

そして、外来語をカタカナ語で自然に受け入れる日本語の文化も味方に、「ノー・フォルト・ゾーン」という名前をそのまま活かすことにしました。

そこから約1年、実穂ちゃんと二人三脚で、翻訳・編集・デザイン・製作と、一歩ずつ丁寧に進めてきました。

こうして日本語版を完成させ、皆さまにお届けできることを、今とても嬉しく、そしてホッとした気持ちでいます。